講義「教師論」では、「教師の五者論」をテーマにしました。

「教師は五者たれ」という言葉は、教員の業界では、脈々と受け継がれてきた言葉です。

私も初任の頃、先輩の先生から教えていただきましたし、書籍でも読みました。

五者とは、

・学者:教師自身が学び続けなさい

・医者:困っている子どもがいれば、どうすればよりよくなるか見抜き、その「治療」をしなさい ※決して、医学的な見地からのみではありません

・役者:子どもの心に火をつけるために、演じなさい

・易者:「この子はこのままだと……」と、子どもの未来をみられるようになりなさい

※決して、専門的な占いの力をつけなさい、というわけではありません

・芸者:子どもを楽しませなさい

上の5つを指します。

この、昔から教師の業界でいわれてきた「教師は五者たれ」という言葉をもとに、

令和ならではのPCを使って、考えました。

昨今、小学校現場では、1人1台端末環境が整っています。

そのため、学生のみなさんも、数年後に現場に出ると、必ず端末の指導が求められます。

だからこそ、みなさんにパソコンを触ってもらう機会を増やしています。

こうすることで、現場に出たときに

「大学では、あんな使い方をさせていたな」

「似たような思考方法をさせたいな」

「子どもには直接触らせないけど、掲示物の作成としては使えるな」

などと、授業づくりや掲示物づくりのヒントになると考えたからです。

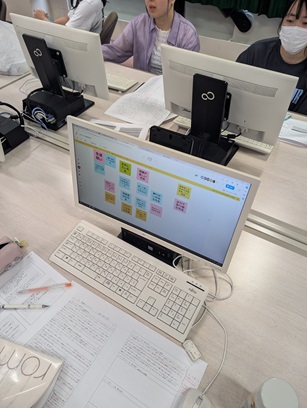

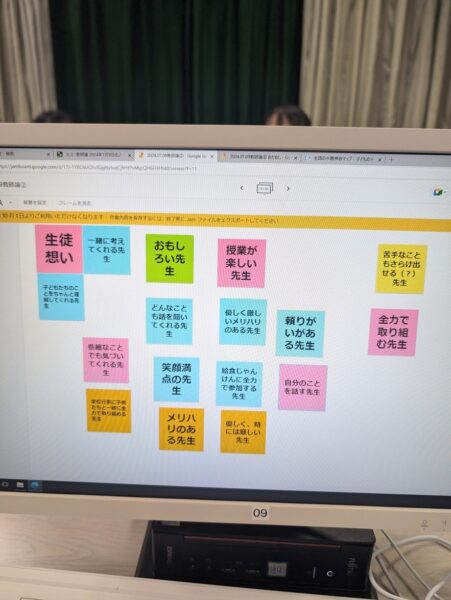

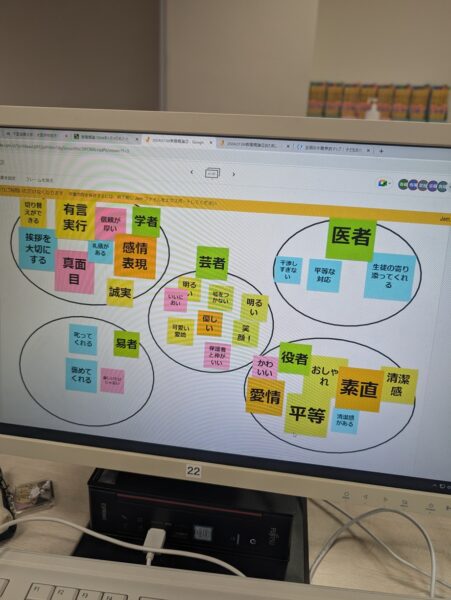

さて、講義ではまず、

「いい先生とはどんな先生か?」

というお題について、全員が意見を出し合いました。

そして、上でお伝えしたように、五者の中身を伝えた上で、

その意見を、五者に沿ってグルーピンクしていきました。

グループによって、意見が異なることにも、気付くことができました。

そしてその上で、自分の強みと弱点を、五者の中から選び、その理由も考えました。

自分の強みと弱点を知っておくことは、教師や保育士、いえ、全ての社会人にとって必要なことです。

今日の授業で考えたことや身に付けたことは、「大学で終わり」ではなく、現場へ持って行ってほしいものです。