こんにちは。食物栄養学科 上山です。今年度の私のゼミを紹介します。

私のゼミでは、毎年、幼児や高齢者の食や栄養の問題をとりあげ研究しています。今年はコロナウィルス感染拡大予防のため、本学でも4月と5月が遠隔授業になりました。この2か月間、ゼミはMeetを使用し、リモートで実施しました。学生たちの元気な顔をカメラ越しに見て、ほっと安心したのを今でも覚えています。対面授業が6月から始まり、卒業研究も本格的にスタートしました。

今年は7名の学生がゼミに所属しています。学生のうち2名は演習形式で、興味のあるライフステージとそれに関わる食の問題について文献調査をしています。この形式の研究は、私のゼミでは今年初めてです。学生は自分たちで対象とするライフステージやテーマを決め、文献を探しながら章立てを考え、論文を作成しています。

残りの5名は、昨年に引き続き、食育が子どもたちの食に与える影響について調べています。今年も大阪市内の保育園で食育を実施し、アンケート調査をさせていただきました。

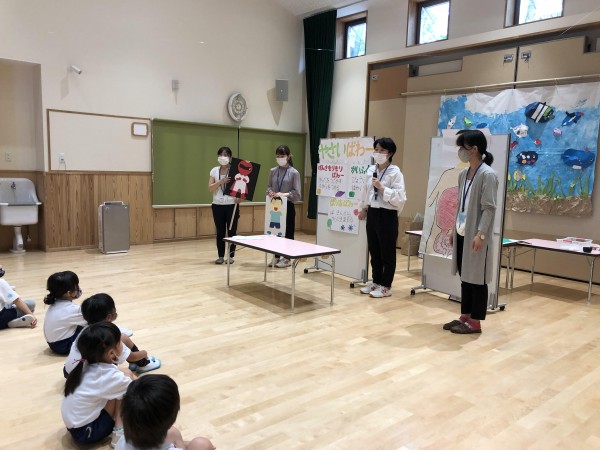

新しい日常☆全員マスク着用のうえ、学生と子どもたちの間の距離をあけ、食育を実施しました。

6月、卒業研究が始まったときは、リモートでの食育を計画していました。園長先生に相談したところ、「子どもたちは登園しています。食育をしに来ていただいて良いですよ。」とのこと。やはり子どもたちの反応を見ながら食育したい!!安全に食育をさせていただくため、どうすれば良いかをみんなで考えました。

1回目の食育は7月、テーマは「やさいパワーでベジターマンをたすけよう!」です。

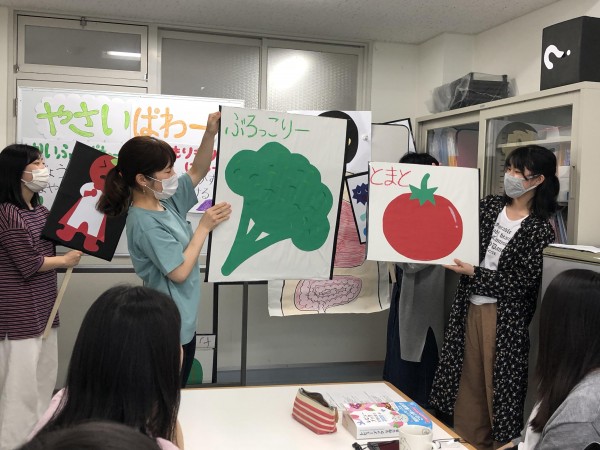

テーマに沿って指導案と食育媒体を作成し、みんなでリハーサルを重ねました。

ゼミ室でリハーサル中☆やさいのシルエットクイズです。

いよいよ本番☆コロナ対策を忘れずに☆全員、手指をアルコール消毒し、マスク着用です。

野菜にはたくさんの「ぱわー」があることを説明します。

挨拶・導入のあとはペープサートを使った楽しいお芝居をして、野菜を食べることの大切さを子どもたちに伝えます。野菜嫌いの次郎君、悪いバイキンのせいで体調がすぐれません。そこへベジターマンが登場し、バイキンと戦います。最初はバイキンに負けてしまいますが、子どもたちが野菜クイズに正解するたびに、ベジターマンがパワーアップ!ついにベジターマンの勝利です!!子どもたちは大喜び!!!「やさいぱわーってすごいんや~☆」 次郎君も元気になりました。

ベジターマンとバイキンの戦闘シーン☆がんばれ、ベジターマン!!

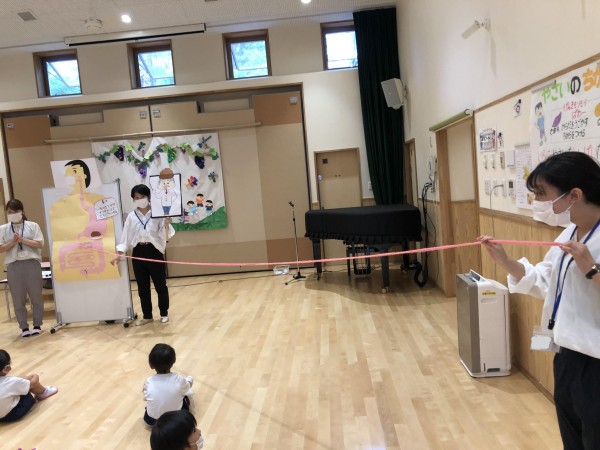

2回目は9月、テーマは「たべものはどうやってうんちになるの?」

食べものとうんちの関わりを通して、何でも食べることの大切さを子どもたちに伝えます。まず、うんちができるしくみについて説明しました。小腸と同じ長さのヒモを使って、小腸の長さを確認します。「わ~すごい!こんなん、おなかにはいっているの~?」「そうだよ、みんなの身体はかっこいいね~♪」クイズ形式で進めましたが、年中クラスの園児さんには少し難しかったかもしれません。年長クラスでは、「小腸」「肛門」まで答えてくれた園児さんも。すごいですね。

小腸の長さを確認中☆子どもたちはびっくり!

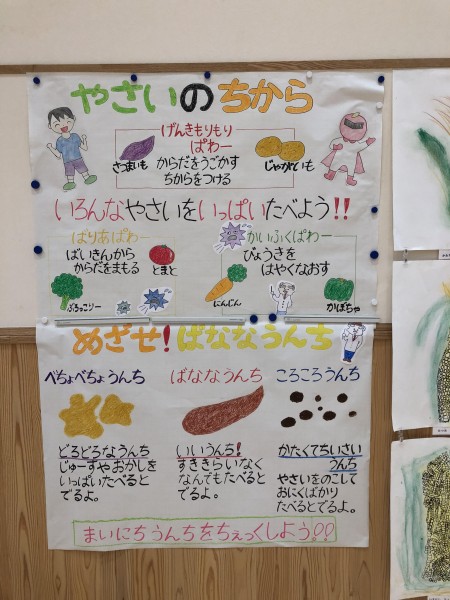

次にいろいろなうんちについて説明しました。「うるとら・すーぱー・ばななうんち」学生の造語です。「うるとら・すーぱー・ばななうんちをするためには、好き嫌いしないで、何でも食べることが大切だよ」残さずに何でも食べることの大切さを、子どもたちにわかってもらえたでしょうか?

食べものとうんちの関わりを説明しています。みんなのうんちは、どんなうんちかな~?

最後は確認です。「今日の給食、残さずに食べてくれるひと~?」

「は~~い」みんな元気に手を挙げてくれました。

今年も食育内容をポスターにまとめて、園に掲示させていただきました。

2回の食育を通して、食べものに興味をもってくれたかな?

子どもたちへの話しかけ方や言葉の使い方など、学生にはとても良い学びと経験になりました。対面で実施して良かった☆ 園の子どもたちをはじめ、保護者の皆さま、先生方、本当にありがとうございました。

学生の皆さん、お疲れ様でした。研究をまとめるために、あともう少し、頑張りましょう。

現在、アンケート集計とデータ整理中です。今年はどんな結果になるでしょうか?