こんにちは。

小林です。

大学の周辺を彩る紅葉も、そろそろ終わりの季節となりました。

これから冬本番となり、風邪やインフルエンザが流行してきますので、皆さまお気を付けください。ちなみに私、今年は11月に早々にインフルエンザにかかり(流行の最先端!…全然うれしくないけれど)、現在は別の風邪で声が出にくくなり、なんだか運の悪い秋です。

さて、今日は食物栄養学科で私が担当している3年生の選択科目『バイオテクノロジー概論』を紹介します。

「バイオテクノロジー」という言葉、よく耳にしますが、その意味するところは、「生物の力を利用した技術」のことで、私たちの生活はバイオテクノロジーに囲まれているといえます。

バイオテクノロジーと聞くと、最先端の技術っぽく感じるかもしれませんが、たとえば人類が古来より行っている酒造りもバイオテクノロジーです。酵母やコウジカビといった微生物の力を借りて、アルコールを生み出すのが酒造りという名のバイオテクノロジー。パン作りも、しょうゆ作りも、同様にバイオテクノロジーです。

『バイオテクノロジー概論』では、そんな古来のバイオテクノロジーから、遺伝子工学や細胞を対象とした現代のバイオテクノロジーまで、私たちの身近にある技術を紹介します。管理栄養士の進路にはいろいろありますが、企業での研究開発など、研究をする仕事に興味がある人のための選択科目です。

講義科目ではありますが、時間中に簡単な実験もします。

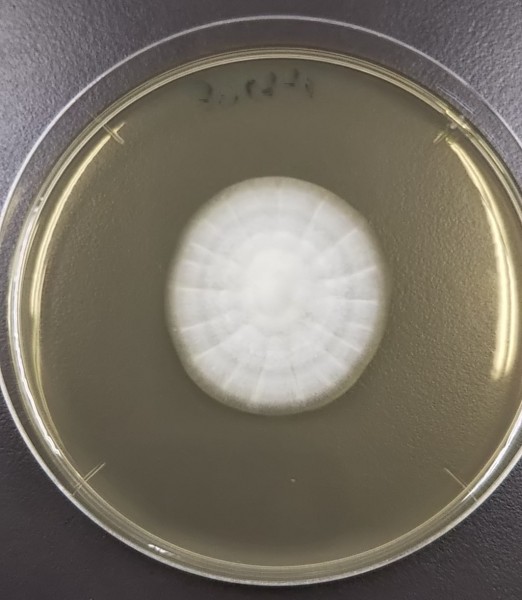

たとえば、酒造りに使われるコウジカビを培養したり、

中央にある白いほわほわしたものがコウジカビです。

ブロッコリーからDNAを抽出してみたり、

溶液の中に、白いもやもやしたDNAが浮いているのが分かりますか?

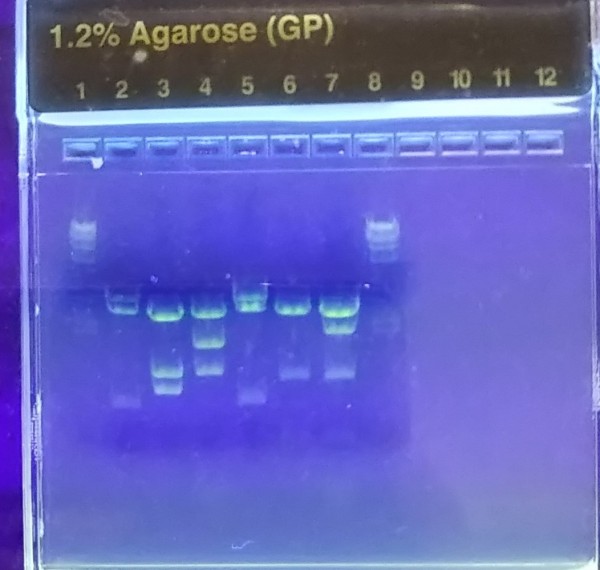

電気泳動という方法でDNAを分離して分析したり、

緑色に光っているのがDNA。位置が違うのは、長さの違いです。

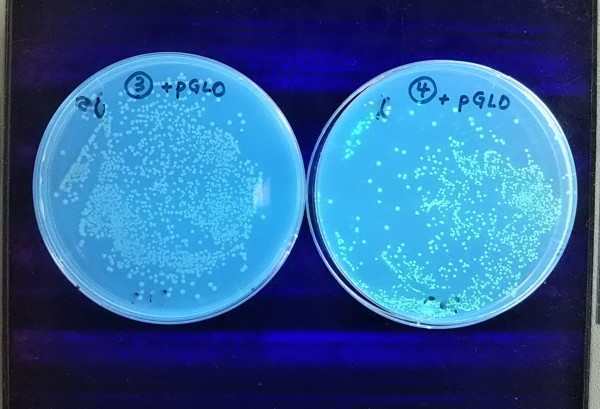

大腸菌に光るクラゲのタンパク質(GFP)の遺伝子を導入して光らせてみたり、

右側のプレート上の大腸菌のコロニー(丸いツブツブ)が、緑色に光っています。光るたんぱく質の遺伝子を導入したからです。

講義と実験の両面から、バイオテクノロジーを学んでいます。